Themenschwerpunkt Hitze & Dürre

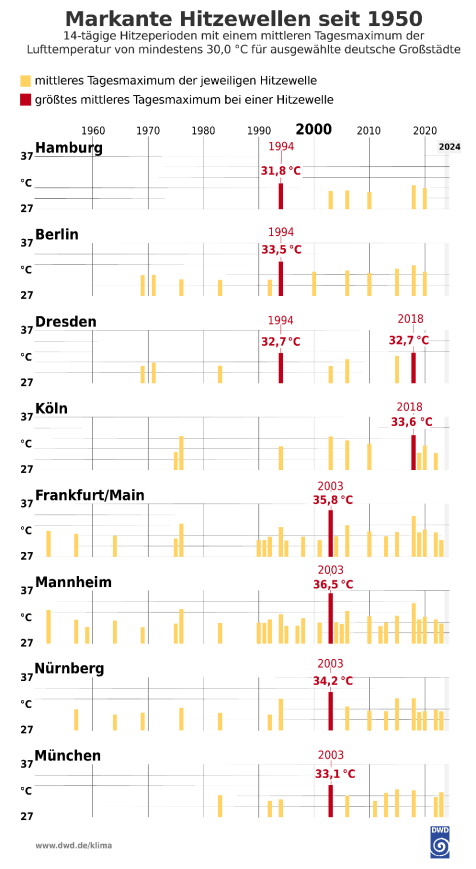

Im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten hat die Intensität und Häufigkeit von Hitzewellen in Deutschland zugenommen. Auch Trockenperioden scheinen in den vergangenen Jahren während der Vegetationszeit häufiger aufzutreten und länger anzudauern [1]. Diese Entwicklung reiht sich in globale Trends durch den anthropogenen Klimawandel ein. Auch der Weltklimarat berichtet im Sechsten Sachstandsbericht von einer Zunahme von Hitzewellen in den meisten Landregionen der Welt und einer tendenziellen Zunahme von landwirtschaftlichen und ökologischen Dürren in West- und Mitteleuropa [2].

Becker et al. (2022) analysierten in diesem Zusammenhang Hitzewellen in Europa zwischen 1979 und 2019 mithilfe normalisierter Hitzeindizes, um Hitzewellen besser miteinander vergleichen zu können.[3]

Rousi et al. (2022) notieren einen deutlich verstärkten Trend in der Zunahme von Hitzewellen für Mitteleuropa verglichen mit anderen Regionen auf dem gleichen nördlichen Breitengrad. Sie identifizieren die Bildung eines Doppeljets als entscheidenden Faktor in diese Verstärkung [4].

Suarez-Gutierrez et al. (2023) prognostizieren, dass extreme Hitze- und Dürrebedingungen, wie sie in Europa für das Ende des 21. Jahrhunderts erwartet werden, bereits in näherer Zukunft auftreten können. In den 2030er Jahren beträgt die Wahrscheinlichkeit für einzelne Jahre dieser Intensität bereits 10%. Die Atlantische Multidekadische Variabilität hat hier einen großen Einfluss [5].

Melden Sie sich bei konkreten Fragen gerne mithilfe der hinterlegten Kontaktinformationen bei den Forschungsgruppen und bei allgemeinen Fragen über die Mailadresse info@climxtreme.de.

Neuigkeiten Hitze/Dürre

Projekte zum Thema Hitze & Dürre

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Projekten des ClimXtreme Forschungskonsortiums, die sich mit Hitze und Dürre im Kontext des Klimawandels beschäftigen.

Referenzen

[1] Deutscher Wetterdienst / Extremwetterkongress (2024): Was wir 2024 über das Extremwetter in Deutschland wissen. Offenbach am Main, Deutschland, https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/aktuelle_meldungen/240924/faktenpapier_extremwetterkongress.html.

[2] IPCC, 2021: Zusammenfassung für die politische Entscheidungsfindung. In: Naturwissenschaftliche Grundlagen. Beitrag von Arbeitsgruppe I zum Sechsten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. In Druck. Deutsche Übersetzung auf Basis der Druckvorlage, Oktober 2021. Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, Bonn; Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Wien; Akademie der Naturwissenschaften Schweiz SCNAT, ProClim, Bern, Februar 2022, https://www.de-ipcc.de/media/content/AR6-WGI-SPM_deutsch_barrierefrei.pdf.

[3] Becker, F. N., Fink, A. H., Bissolli, P., & Pinto, J. G. (2022). Towards a more comprehensive assessment of the intensity of historical European heat waves (1979–2019). Atmospheric Science Letters, 23(11), e1120. https://doi.org/10.1002/asl.1120.

[4] Rousi, E., Kornhuber, K., Beobide-Arsuaga, G. et al. (2022). Accelerated western European heatwave trends linked to more-persistent double jets over Eurasia. Nat Commun 13, 3851. https://doi.org/10.1038/s41467-022-31432-y.

[5] Suarez-Gutierrez, L., Müller, W.A. & Marotzke, J. Extreme heat and drought typical of an end-of-century climate could occur over Europe soon and repeatedly. Commun Earth Environ 4, 415 (2023). https://doi.org/10.1038/s43247-023-01075-y.